"Нездоланна чарівність групової ментальності"

Автор: Тарас Левін, перший віцепрезидент АППУ, голова секції ГПП АППУ, делегат від України до EFPP, психіатр, психотерапевт, тренінг аналітик та супервізор АППУ з групового аналізу.

Київ, 12 червня 2025 року.

Шановні колеги,

завдяки доповідям Сергія та Ірини, які ми мали нагоду послухати вчора, у центрі нашої уваги вже опинилося одне з ключових положень групового аналізу, а саме: людина — це групова істота. Точніше, групове й індивідуальне — це два невіддільні аспекти людської природи, подібні до двох боків однієї монети. Психіка індивіда формується й розвивається саме у груповому середовищі й не може виникнути поза ним. Навіть узятий окремо, індивід залишається передусім носієм групової ментальності. Прагнення встановлювати взаємини, вибудовувати зв’язки й комунікацію з подібними до себе — це базова властивість людської психіки. Подібно до чарівних кристалів, ми притягуємося одне до одного, складаючись у різноманітні химерні конфігурації — і лише всередині цієї мережі зв’язків можемо по-справжньому розкрити всі інші властивості наших індивідуальних душ.

Ця здатність, безперечно, принесла людині значну еволюційну перевагу — однак не дісталася їй без втрат. Взаємодія з груповим оточенням миттєво пробуджує в кожному індивіді глибинні потяги й прагнення — і водночас наражає їх на значну фрустрацію.

У відповідь на цю взаємодію психіка відступає до найдавніших форм об’єктних стосунків, запускаючи складну й тонко переплетену систему проєкцій, інтроєкцій і проєктивних ідентифікацій. Вони слугують захисним механізмом, що дає індивідові змогу принаймні частково зберегти стійкість перед психотичними тривогами й підтримувати здатність до зрілого функціонування в групі.

Несвідомі інвестиції всіх учасників групи формують спільний резервуар примітивного матеріалу — те, що Вілфред Біон назвав груповою ментальністю. Саме вона скріплює групу, мов клей, і дає їй змогу функціонувати як єдине ціле. Завдяки цьому група здатна в єдиному інстинктивному пориві — без попереднього планування чи домовленостей — виконувати базові завдання виживання злагоджено та цілеспрямовано. Її члени піклуються одне про одного; у разі загрози спільно протидіють небезпеці або рятуються втечею; і не лише не перешкоджають, а й сприяють тимчасовому обособленню пар, що виникають у лоні групи — як необхідній умові продовження роду.

Залежно від того, якої відповіді вимагає зовнішній виклик, у спільній протоментальній системі групи активується один із трьох, визначених Біоном, варіантів групової ментальності:

базове припущення залежності — коли група шукає опіки й захисту;

базове припущення боротьби-втечі — коли на передній план виходять страх і агресія;

базове припущення утворення пар — коли домінує імпульс до оновлення й продовження життя.

У цьому разі два інші варіанти залишаються в латентному стані.

В умовах палеоліту такий спосіб психічної організації був цілком адаптивним для первісної родової групи. Навіть більш архаїчна, четверта форма групової ментальності, яку Ерл Хоппер окреслив як базове припущення агрегації-масифікації, у ті часи надавала еволюційні переваги. Хоча в таких групах, як стадо бізонів, що несеться, чи скупчення фламінго, рівномірно розташованих на мілині, згуртованість та бодай хоч якось диференційована взаємодія між індивідами повністю відсутні, така форма групової ментальності могла цілком ефективно служити цілям виживання і для первісної людини.

Втім, і в перших трьох варіантах груп базового припущення, де згуртованість є добре вираженою, зв’язки між індивідами в групі встановлюються не на основі свідомого вибору, а за принципом валентності — за аналогією з хімічною реакцією між атомами речовини, що сполучаються у молекули.

У будь-якій групі базового припущення поведінка групи визначається примітивною емоційною реакцією у відповідь на елементарні стимули. Індивідуальне у такій групі розчинене у груповому і не мислиться окремо. У своїх рішеннях і вчинках індивід поглинений загальногруповим емоційним потоком. Мислення групи емоційно зумовлене, позбавлене проблемного, критичного характеру й нездатне осягнути складну, неоднозначну реальність.

Згодом така форма групової адаптації нашого виду настільки знизила тиск необхідності простого виживання в природі, що дала змогу індивідам у групі розвиватися більш повноцінно. Індивід здобув усвідомлення власного «я», почав виокремлювати себе з групи і навіть протиставляти себе їй, що актуалізувало специфічні для групової взаємодії тривоги у площині належності — автономії. Еволюційною перевагою виявилося вже не стільки повне злиття індивідів у групі, скільки підтримання єдності на спільних засадах з відносною толерантністю до відмінностей.

Тепер кожен учасник групи опинився роздвоєним у своїх взаєминах і з групою, і з самим собою. Він водночас інвестував групу власним несвідомим примітивним матеріалом — формуючи разом з іншими учасниками групову ментальність і поділяючи її — і перебував із цією ж груповою ментальністю у стані конфлікту, адже мав уже свої власні індивідуальні уявлення та прагнення, які могли з нею не збігатися.

За такої ситуації спосіб встановлення зв’язків між індивідами у групі набув нової функції — підтримувати динамічну рівновагу між диктатом групової ментальності та індивідуальними потребами членів групи. Почало формуватися й дедалі більше диференціювалося розподілення ролей; взаємини набували більш-менш стабільних ієрархічних структур, оптимально відповідних вимогам того чи іншого активного на даний момент базового припущення — інакше кажучи, розвивалася групова культура.

Це новоутворення дало індивіду ще більше можливостей для розвитку, що, своєю чергою, призвело до ще більшого ускладнення мережі групових взаємин. Виживання у дикій природі ставало для члена такої групи дедалі менш актуальною потребою. Його благополуччя дедалі більше залежало від здатності інтегруватися у складній, заплутаній мережі міжособистісних стосунків.

У такій ситуації групова ментальність, яка й далі становила необхідну основу й «клей» для згуртування індивідів у групу, дедалі частіше перетворювалася з переваги на проблему. Зміна вектора адаптації — від дикої природи до мережі групових взаємин — призвела до того, що сприйняття стимулів у категоріях групової ментальності тепер не наближалося до реальності, а грубо її викривлювало. Поведінка групи під тиском базових припущень більше не сприяла пристосуванню, а навпаки — гальмувала розвиток і нерідко призводила до руйнівних для групи наслідків.

Балансування напружених суперечностей між груповою ментальністю, індивідом і груповою культурою, вочевидь, є необхідною ознакою людського існування на нинішньому етапі цивілізаційного розвитку. Здоров’я групи значною мірою визначається такою груповою культурою, яка забезпечує найефективніше витіснення імпульсів активної групи базового припущення. Це дає індивідам у групі відносну свободу від архаїчних спонукань, можливість вибудовувати взаємини не на основі валентності, а через кооперацію, а також підтримувати мислення в якомога більшому контакті з реальністю — що характерно для так званої робочої групи, на відміну від групи базового припущення.

Водночас будь-який новий чинник, нова ідея, новий стрибок у розвитку загрожують дестабілізацією системи та катастрофічною зміною, коли групова ментальність захоплює й поглинає групу, що веде до її деградації, загибелі індивідів і навіть руйнування всієї групової культури. Якщо групі вдається подолати ескалацію деструктивності, вона, пройшовши болісний етап катастрофічної зміни, може сформувати нову групову культуру, здатну відновити рівновагу, інтегрувати нову ідею і забезпечити подальший розвиток.

Сказане вище дозволяє краще зрозуміти одну з базових причин людських страждань, що закладена у самій природі людини як «політичної тварини». Група є необхідним і природним середовищем нашого існування, що дає стимули й засоби для нашого розвитку, самореалізації та зцілення. І водночас та сама група виступає джерелом усіляких бід, нещасть, розчарувань і страждань.

Моріс Нітсун визначив суть цієї проблеми влучним поняттям антигрупа, яке зовсім не передбачає розмежування між окремими групами — одна з яких «хороша», а інша «погана». Термін антигрупа означає, що кожна група, поряд із конструктивним потенціалом, невід’ємно містить у собі й заряд деструктивності. При цьому зростання й розвиток пов’язані не з відсутністю руйнівних сил у групі, а з її здатністю — і здатністю її членів — утримувати, опрацьовувати та опановувати власну деструктивність.

Дозвольте мені тепер навести приклад тої нездоланної чарівності, з якою групова ментальність примушує нас зберігати стійку впевненість у беззаперечній реальності того, що відбувається, навіть коли для цього немає достатньо вагомих підстав — і вважати необхідними дії, що зрештою призводять до доволі сумних і руйнівних наслідків.

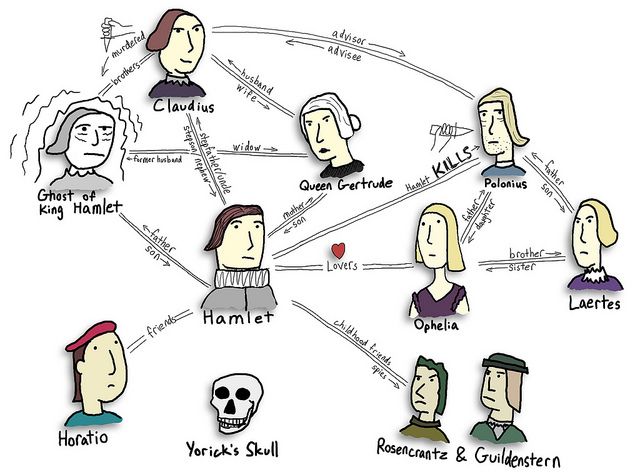

Для ілюстрації я скористаюся відомою п’єсою Вільяма Шекспіра «Трагедія Гамлета, принца Данського».

Отже, що ми знаємо про те, що сталося в Ельсінорі, замку данського короля?

Ми знаємо, що Данією правив король, гідний у всіх відношеннях. Він поєднував у собі велич, силу, доброчесність і мудрість — якості, що забезпечили процвітання країни, перемогу над ворогами, любов і пошану підданих до свого володаря.

Ми знаємо, що він став жертвою зради. Його брат Клавдій — ница, дрібна натура, що керується заздрістю й жагою влади — підступно вбив короля, приховавши свій злочин, а згодом захопив трон, країну й королеву.

Ми знаємо, що королева Гертруда — жінка легковажна. Всього за два місяці після раптової смерті чоловіка вона виходить заміж удруге, при цьому цілком щаслива, задоволена і не виявляє жалю за померлим. Ми можемо припускати, що вона або настільки поверхова, що не спроможна розрізнити гідність колишнього чоловіка і нікчемність теперішнього, або ж керується тією самою жагою влади, воліючи зберегти становище королеви ціною компромісу із власною порядністю. Ми навіть можемо запідозрити — з огляду на швидкість, з якою було укладено шлюб між Клавдієм і Гертрудою, — що вони задовго до вбивства батька Гамлета перебували у таємному зв’язку, а можливо, й були спільниками цього злочину.

Ми знаємо, що молодий принц Гамлет, син померлого короля, — єдиний, хто в оточенні, позначеному косністю, дріб’язковістю та ницістю, щиро сумує за втраченим батьком і єдиний, хто віддає йому належне. Ми бачимо його допитливий і гострий розум, його глибоке почуття порядності, справедливості, честі. Ми спостерігаємо, як його охоплює розгубленість і смуток, коли він дізнається про страшне вбивство батька, про зраду дядька й матері. Розрив між реальним світом і вимогами його високої натури робить Гамлета абсолютно самотнім у черствому й лицемірному оточенні. Він розривається між прагненням до справедливої відплати і розумінням приреченості найкращих людських поривань у цьому недосконалому світі, де все зрештою веде до тління й забуття. Він навіть ставить під сумнів самий сенс існування на марнотній землі, де процвітають лише підлість і нікчемність.

Його поведінка нагадує божевілля — удаване лише частково. Його слова — темні, сповнені неясних натяків і, здається, не звернені до жодного конкретного слухача. Немов би світ став з ніг на голову, і тепер сама нормальність у ньому може здаватися за божевілля.

Гамлет здійснює свою помсту. Справедливість бере гору, але сам герой гине — цілком у згоді з логікою власних похмурих роздумів.

Як це близько нам — усе те, що ми знову і знову переживаємо, читаючи цю шекспірівську трагедію, спостерігаючи її численні театральні постановки й екранізації! Як знайома нам ця нескінченна недосконалість світу, в якому тріумфують підлість і зрада, де ми залежимо від нікчемних людей і самі змушені поступатися своїми найкращими якостями, йти на компроміс із власним сумлінням — лише для того, щоб вижити! Як повно ми поділяємо праведний гнів молодого Гамлета, його скорботу за зневаженими ідеалами, як щиро співчуваємо його передчасній загибелі!

Утім, для цілей цього викладу я хотів би зосередити вашу увагу не стільки на наведених вище емоційно насичених переживаннях, скільки на сухому тексті п’єси та тих фактах, які можна почерпнути з її уважного прочитання.

За такого підходу кілька моментів привертають до себе увагу. Наприклад, той факт, що репліки про чесноти й велич покійного батька Гамлета ми чуємо лише з вуст самого Гамлета. Жоден інший персонаж п’єси не відгукується про нього позитивно — більше того, загалом ніяк його не згадує. Виняток становить одна-єдина згадка про подію тридцятирічної давнини, коли данського короля викликав на двобій норвежець Фортінбрас. Тоді батько Гамлета вбив супротивника і, за умовами поєдинку, відібрав землі переможеного. У цьому епізоді покійного короля змальовують як уславленого на весь світ хороброго воїна — хоча й із застереженням, що його вчинок спричинив поточну військову загрозу з боку норвежців.

Що ж до реакції оточення на захоплені вигуки Гамлета про батька, то лише один раз, з вуст найближчого друга Гамлета, ми чуємо доволі стриманий відгук: «Так, істинний був король».

У тексті п’єси є відомості, які дають змогу встановити конкретну хронологію подій. Жителі Данії, які раптово втратили абсолютного монарха, що правив ними понад тридцять років, уже за два місяці після його смерті не згадують про нього. Їхні висловлювання пов’язані не зі спогадами про недавнє минуле, а з поточними подіями дня. Окремі ж репліки свідчать про емоційний стан деяких персонажів, сповнений тривожного, непевного передчуття прийдешніх для країни лих.

Точно так само ми не знайдемо у жодного з персонажів п’єси слів про нікчемність, підлість і бездарність Клавдія, якими так рясніють промови принца. Якщо зосередитися на діях і висловлюваннях самого Клавдія, спираючись лише на текст п’єси, то на її початку ми бачимо розсудливі міркування державного діяча, який дбає про інтереси свого народу, займається справами держави, запевняє Гамлета у своїй любові й прихильності, намагається втішити й утихомирити принца в його жалобі.

На це, можливо, вам одразу захочеться заперечити: «Але ж усе це — лицемірство й удавання! Ми ж знаємо, що він убивця короля й узурпатор!» Поки лише зауважу, що з самого тексту висловлювань Клавдія жодним чином не можна зробити висновок про характер чи приховані мотиви цього персонажа. Їх може передати лише актор, який виконує цю роль: той самий текст із рівним успіхом можна інтонувати як репліки лукавого підступника чи як слова сумлінного правителя.

У подальшому розвитку подій трагедії Клавдій і справді чинить низку вчинків, які свідчать про темний бік його натури й виказують свідомо ворожі наміри щодо Гамлета. Так, він відправляє принца до Англії в супроводі двох придворних — Розенкранца і Гільденстерна — яким доручає запечатаний лист до англійського короля з проханням стратити Гамлета одразу по прибутті. Коли ж цей план зазнає невдачі, Клавдій організовує дружній поєдинок між Гамлетом і Лаертом і, маніпулюючи ненавистю Лаерта, підмовляє його вбити принца отруєним клинком, а для більшої певності підкріплює свій задум келихом із отрутою.

Проте для цих, безперечно жорстоких і ворожих учинків усе ж можна знайти певне виправдання — як у крайній меті задуму, так і в прихованому характері його здійснення. Цим діям Клавдія передувала неадекватна, непередбачувана й руйнівна поведінка Гамлета, який образив Офелію, кількох придворних, короля, королеву й убив одного з вельмож — Полонія. При цьому всі спроби з’ясувати причини поведінки Гамлета й уплинути на нього виявилися безуспішними. Такі дії спадкоємного принца становили загрозу самому державному устрою, а монархічна система не передбачає жодних легальних і поміркованих засобів для обмеження загрози, що виходить від особи королівської крові.

Отже, Клавдій мусив діяти — і, безперечно, прагнув робити це якомога менш публічно.

На це, вам, мабуть, одразу кортітиме заперечити: «Але ж ми знаємо, що Клавдій від самого початку був підлим убивцею! Гамлет мав повне право на свій гнів! Метою його вчинків було вивести Клавдія на чисту воду, і принц досяг своєї мети! Вбивство Полонія — випадковість, він сам винен, що шпигував за Гамлетом!»

Очевидно, що факт убивства Клавдієм свого брата є відправною точкою для логіки наших міркувань і основою для емоційного сприйняття подальших подій. Але давайте уважно розглянемо цю основу і перевіримо, наскільки міцний її фундамент.

При уважному читанні тексту ми можемо знайти лише три вказівки на те, що батька Гамлета було справді вбито, і що вина за реальний злочин лежить на Клавдії — дядькові Гамлета й братові короля.

Ці вказівки ми отримуємо на початку трагедії — зі слів Примари, що з’являється Гамлетові у вигляді покійного батька. Далі ми можемо спиратися на реакцію Клавдія на театральну виставу, яку влаштовує Гамлет і в якій розігрується «Убивство Гонзаго» — сюжет якої нагадує ймовірне вбивство батька Гамлета. І, нарешті, нашу впевненість підкріплює монолог Клавдія під час таємної молитви, коли він стоїть на порозі каяття і говорить про братовбивство як про вчинене ним діяння.

Окрім цих вказівок — і я хочу це підкреслити — жодних інших у тексті п’єси не існує. На мою думку, у цьому факті вже можна вгадати задум автора. Адже Шекспір міг надати як своєму героєві, так і глядачеві набагато пряміші й достовірніші докази реальності скоєного — наприклад, свідчення живих очевидців, а не привида, або ж пряму мову винуватця, у якій той чітко розповідав би про фактичні обставини скоєного ним злочину, а не плутано каявся наодинці з собою у смертному гріху.

А тепер давайте розглянемо детальніше ті три свідчення, що у нас є.

Наша довіра до думки Примари значною мірою ґрунтується на силі емоційного впливу такого яскравого й незвичного явища, як поява духа покійного. Крім того, Примара включена автором п’єси до переліку дійових осіб. Ми бачимо її на театральній сцені чи на кіноекрані, так би мовити, у живому втіленні. Роль Примари виконує один із живих акторів — так само, як інший актор грає, скажімо, роль Гамлета. І ми схильні вірити словам Примари, оскільки разом із Гамлетом бачимо її на власні очі.

Втім, для остаточного переконання у правдивості показань Примари нам довелося б остаточно повірити й у реальність загробного життя. А ми бачимо, що навіть сам Гамлет не має в цьому певності. У своєму знаменитому монолозі — вже після зустрічі з Примарою — принц говорить про смерть як про «невідому країну, звідки не повертався ще жоден мандрівник». Саме неможливістю дізнатися, чи чекає на нас хоч щось за порогом смерті, Гамлет пояснює власну нерішучість у житті.

Отже, з такою ж достовірністю ми можемо припустити, що Гамлет мав справу не з духом померлого батька, який явився йому насправді, а з породженням свого збудженого уявлення. Підтвердження другої версії можна знайти у репліці Гораціо, який, проводжаючи Гамлета на зустріч із Примарою, каже: «Він полонений власною уявою.»

Аргументом на користь реальності цього надприродного явища, щоправда, можна вважати той факт, що Примару бачить не лише Гамлет, а ще четверо осіб — вартовий, двоє офіцерів і друг принца, Гораціо. Втім, вони лише бачать привид і не чують його слів, і при цьому не тлумачать подію як явлення духа, що прагне помсти за зрадницьке вбивство, а розглядають її як передвістя майбутніх лих для країни.

До цього слід додати, що відомі випадки, коли за певних умов багато людей одночасно можуть переживати галюцинаторні явища зі схожим змістом — при цьому не обов’язково страждаючи на психічні захворювання.

Далі, упродовж п’єси, Гамлет ще двічі розмовляє з Примарою у присутності інших персонажів — одного разу на очах нічної варти, іншого — перед своєю матір’ю. І щоразу свідки цих розмов не бачать співрозмовника Гамлета і не чують його слів. Навпаки, вони кажуть принцу, що той поводиться як божевільний і говорить сам до себе.

І нарешті, навіть якщо ми допустимо існування загробного світу й появу духа померлого короля, який відвідав Гамлета, щоб розповісти про обставини своєї смерті, то нам доведеться також визнати правдивість описаного Примарою способу вбивства — а саме, вливання отрути у вухо. Проте ця версія викликає серйозні сумніви, адже біодоступність будь-якої отруйної речовини за такого способу введення наближається до нуля і навряд чи може спричинити навіть нездужання — не кажучи вже про смерть.

Тепер спробуймо розглянути друге свідчення — а саме, реакцію Клавдія на виставу, яку влаштував Гамлет: «Убивство Гонзаго». Якщо припустити, що Клавдій справді був убивцею свого брата, то, ймовірно, перегляд вистави, яка зображає подібний злочин, дав би йому зрозуміти, що скоєне ним лиходійство якимось чином розкрите Гамлетом і вже не є таємницею. Це, безперечно, могло б викликати в Клавдія сильне хвилювання і він навіть міг би видати своє хвилювання певною реакцією. Але якою саме реакцією? І на що саме реагує Клавдій у тексті п’єси?

З тексту п’єси можемо дійти висновку, що реакція, вочевидь, була бурхливою, і побачене на сцені не залишило Клавдія байдужим. Проте і тут ми бачимо, що Шекспір уникає прямої вказівки на те, як саме відреагував Клавдій, і вкладає в його уста зовсім небагато слів. Про поведінку Клавдія ми можемо судити лише опосередковано — за реакцією інших персонажів:

ОФЕЛІЯ

Король устає.

ГАМЛЕТ

Що ж, злякавсь уявного полум’я?

КОРОЛЕВА

Мій милий, що з тобою?

ПОЛОНІЙ

Зупиніть виставу!

КОРОЛЬ

Світла мені! — Ходімо геть!

УСІ

Вогню, вогню, вогню!

(Усі виходять.)

Крім того, варто звернути увагу, що на виставі, яку влаштував Гамлет, п’єсу «Убивство Гонзаго» показують двічі: спершу як пантоміму, а потім — у вигляді діалогу. І протягом усього спектаклю Клавдій не видає себе нічим особливим. Він запитує в Гамлета про назву п’єси; спостерігаючи за зухвалою поведінкою принца щодо Офелії, цікавиться, чи не містить вистава чогось образливого.

Здавалося б, справжньому злочинцеві не мало б знадобитися подвійне повторення театральних натяків. Те, що йому показали на сцені, було б надто впізнаваним і викрило б його миттєво.

Але реакція Клавдія відстрочена. Вона виникає лише після того, як Гамлет озвучує зміст постановки:

«Це Луціан, небіж короля.»

І далі:

«Він отруює його в саду, щоби заволодіти його королівством.»

Ось у чому річ! Небіж! Адже у сюжеті «Убивства Гонзаго» немає точного відповідника тому розвиткові подій, який, на думку Гамлета, призвів до смерті його батька — короля Данії. У «Гонзаго» короля вбиває не брат, а небіж.

А тепер давайте припустимо, що жодного вбивства короля в Ельсінорі не було і що Клавдій, відповідно, не причетний до цього злочину. Уявімо собі Клавдія, який від самого початку шекспірівської трагедії переймається двома речами — міцністю данського трону та причиною безумної поведінки свого небожа Гамлета, яка становить серйозну загрозу для стабільності трону.

І ось небіж Клавдія, теперішнього короля Данії, демонструючи відверту навмисність своїх дій, влаштовує виставу, в сюжеті якої якийсь небіж короля Луціан убиває свого дядька Гонзаго, щоб заволодіти його королівством! Тут Клавдія могло осяяти: який саме намір криється за дивною поведінкою Гамлета.

Клавдій, безперечно, міг відреагувати — переляком, гнівом або якось інакше. Спираючись лише на текст шекспірівської п’єси, можна з однаковою ймовірністю припустити, що поведінка Клавдія могла бути як реакцією викритого убивці, так і реакцією людини, яка раптом зрозуміла, що їй самій загрожує смерть від руки підступного родича.

І нарешті — третє свідчення, яке може здатися беззаперечним: сам Клавдій, намагаючись молитися до Бога, говорить про братовбивство як про скоєний ним учинок. Яке переконливе підтвердження підозр Гамлета! Щоправда, переконливе лише для глядачів, але аж ніяк не для самого Гамлета. Адже принц з’являється на сцені тільки після того, як монолог Клавдія вже завершено. З реплік Гамлета можна зрозуміти, що він не чув зізнання свого дядька, а лише побачив, як той молився. Свою впевненість принц і далі черпає лише з двох перших свідчень, крайню сумнівність яких я, сподіваюся, вже зміг вам продемонструвати.

Але давайте прочитаємо монолог Клавдія й проаналізуймо його. Невже він не залишає жодного місця для сумнівів щодо вини Клавдія у вбивстві батька Гамлета?

Оригінал (Shakespeare, Hamlet, Act III, Scene 3)

KING CLAUDIUS (alone):

O, my offence is rank, it smells to heaven;

It hath the primal eldest curse upon’t,

A brother’s murder. Pray can I not,

Though inclination be as sharp as will:

My stronger guilt defeats my strong intent;

And like a man to double business bound,

I stand in pause where I shall first begin,

And both neglect. What if this cursed hand

Were thicker than itself with brother’s blood,

Is there not rain enough in the sweet heavens

To wash it white as snow? Whereto serves mercy

But to confront the visage of offence?

And what’s in prayer but this twofold force,

To be forestalled ere we come to fall,

Or pardon’d being down? Then I’ll look up;

My fault is past. But, O, what form of prayer

Can serve my turn? “Forgive me my foul murder”?

That cannot be; since I am still possess’d

Of those effects for which I did the murder—

My crown, mine own ambition, and my queen.

May one be pardon’d and retain the offence?

In the corrupted currents of this world

Offence’s gilded hand may shove by justice,

And oft ’tis seen the wicked prize itself

Buys out the law; but ’tis not so above.

There is no shuffling; there the action lies

In his true nature; and we ourselves compell’d,

Even to the teeth and forehead of our faults,

To give in evidence. What then? what rests?

Try what repentance can. What can it not?

Yet what can it, when one cannot repent?

O wretched state! O bosom black as death!

O limed soul, that, struggling to be free,

Art more engag’d! Help, angels! Make assay!

Bow, stubborn knees; and heart with strings of steel,

Be soft as sinews of the new-born babe!

All may be well.

Переклад Дмитра Паламарчука:

КЛАВДІЙ (сам):

О, мій злочин смердить до небес!

На нім лежить первородне прокляття —

Братовбивство! А молитися не можу,

Хоч прагну цього всією волею.

Та моя вина сильніша за мій намір;

І, наче той, хто на два діла зразу

Вимушений поділити увагу,

Стою в нерішучості й не починаю

Жодного. Коли б ця проклята рука

По лікоть в братній крові потонула,

Хіба ж не досить було б дощу з небес,

Щоб обмити її до білосніжності?

Чи не для того дана нам милість,

Щоб згріхові протиставити лице?

А в молитві що? Подвійна її сила —

Перед упадком запобігти йому,

Або по падінні здобути прощення.

Погляну вгору. Мій гріх уже стався.

Та в якій молитві прохати мені?

«Прости мені жахливе братовбивство?»

Це неможливо — бо ж я тримаю й досі

Усе, заради чого його вчинив —

Корону, королеву, власну владу.

Чи можна прощення сподіватися,

Тримаючи все, що куплено злочином?

У цьому світі зіпсованих моралі

Злочинна рука здатна відсунути суд.

Часто бачимо, як лукава здобич

Купує собі закон, але там — ні!

Там не схитруєш; там діло стає

Перед правдою своїх намірів;

Там ми самі змушені — попри волю —

Свідчити проти себе. Що ж робити?

Спробуй покаяння. Чи спроможне воно?

Але як, коли я каятись не здатен?

О, жалюгідний стан! Душа в’язка,

Чорніша за смерть! О, крилата думко,

Що прагнеш свободи, а ще більше заплутуєшся!

Поможіть, ангели! Дайте сили!

Коріться, вперті коліна! Серце,

М’яким хай стане, мов у немовляти!

Може, ще не все пропало…

На мій погляд, варта уваги сама ситуація, за якої Клавдій у пристрасному пориві раптом звертається до Бога. Саме перед цим він віддав наказ Розенкранцу і Гільденстерну вирушити в дорогу й супроводити Гамлета до Англії. Згодом ми дізнаємося, що Клавдій при цьому доручив своїм посланцям лист до англійського короля, у якому вимагав негайної страти Гамлета. Тобто молитися він став одразу після того, як віддав наказ щодо вбивства власного небожа — сина своєї дружини. Чи не можна припустити, що в цій молитві він кається не в минулому вбивстві, а в майбутньому — тому, яке вже можна вважати скоєним, адже рішення ухвалено, а наказ віддано?

Нас може бентежити слово «братовбивство», яке зустрічається у монолозі, але молільник Клавдій цілком міг ужити його у біблійному сенсі. «Прокляття перше, найдавніше — на ньому. Братовбивство» — стосується першого людського злочину від часів Адама: вбивства Каїном свого брата Авеля. У християнській традиції братовбивство тлумачиться ширше — як убивство кровного родича або й просто людини. Не варто й говорити, що термін «небожевбивство» у біблійних текстах не трапляється і не міг бути використаний Клавдієм у молитві.

Якщо дотримуватися такого тлумачення монологу, то Клавдій, звісно, постає не в найкращому світлі. Але його злочин — лише в задумах; це радше превентивний удар з боку людини, що обороняється, ніж наполегливе продовження вже скоєних лиходійств. І ми, як і раніше, маємо підстави вважати, що батька Гамлета Клавдій не вбивав.

Можна розглянути й інше трактування монологу Клавдія, яке залишає можливість його невинуватості у фактичному злочині. Ми знаємо, що у християнській традиції гріхом вважаються не лише вчинки, а й думки. Перед Богом, який знає всі потаємні закутки наших душ, каються за гріхи, скоєні не тільки ділом, а й словом та помислом.

Можна припустити, що в сцені вбивства короля у виставі про Гонзаго Клавдій міг побачити віддзеркалення власних прихованих думок, про які раніше й гадки не мав. Такий несподіваний інсайт — усвідомлення витісненого бажання смерті рідного брата, розуміння того, що все нинішнє благополуччя Клавдія вибудуване на кістках померлого родича, — начебто приховане бажання Клавдія справдилося, міг стати причиною душевного потрясіння, гострого почуття провини й бажання покаятися.

Разом із тим, зізнання у помислах навряд чи можна вважати достатньою підставою для помсти Клавдієві з боку Гамлета.

Отже, ми бачимо, що вся шекспірівська історія перевертається з ніг на голову (хоча я схильний вважати, що стає з голови на ноги). Якщо вбивства короля не було, і Клавдій не причетний до його смерті, то всі підозри Гамлета, уся його ненависть і жага помсти — лише породження розуму самого принца. Докази вини Клавдія, якими володіє Гамлет, не є причиною його гніву й мстивих дій. Навпаки — саме гнів і мстиві пориви є причиною відчайдушного пошуку доказів, які Гамлет вважає переконливими лише тому, що прагне обґрунтувати в реальності свої лють і спрагу помсти.

Ми, як і раніше, можемо зрозуміти почуття Гамлета, що породжують у ньому гнів і вбивчі наміри: образа через те, що його батька так швидко забули; образа на матір, яка поділила ложе з іншим чоловіком; образа на Клавдія, ревнощі й заздрість до свого дядька, який заволодів матір’ю принца і випередив його в домаганнях на трон.

Але якщо Гамлет не знає напевно, що зрада Клавдія і вбивство ним попереднього короля — беззаперечний факт, то гнів принца втрачає ореол праведності, а моральна перевага Гамлета опиняється під великим питанням. Гамлет перестає бути героєм і постає перед нами людиною, в якій поряд із гідними та піднесеними поривами вирують також ниці й жорстокі.

Так, він убиває Полонія, не знаючи, хто ховається за завісою під час його розмови з матір’ю. А Полоній з тим самим успіхом міг бути як підступним інтриганом, спільником підлих задумів зрадника й убивці Клавдія, так і старанним придворним, що намагався владнати назріваючий конфлікт — хай і вдаючись до не надто чистих засобів.

Так само, знайшовши листа Клавдія до англійського короля з проханням стратити Гамлета, принц не просто знищує цей лист або не замінює його на послання нейтрального змісту — він підсовує Розенкранцу і Гільденстерну фальшивку з проханням стратити своїх супровідників і давніх приятелів. І ці двоє так само могли бути як зрадниками принца, прислужниками короля й співучасниками його підлого задуму, так і лише вірними виконавцями цілком невинного доручення, не обізнаними щодо таємних намірів Клавдія.

У такій перспективі ми взагалі втрачаємо чітке розуміння того, хто правий, а хто винний, хто лиходій, а хто жертва. Ми опиняємося в неоднозначній, заплутаній реальності, якої до кінця не знаємо, — у самісінькій гущі подій, де кожен персонаж наділений складними, суперечливими рисами і може поводитися по-різному під тиском обставин та власних переживань.

При цьому жоден із дійових осіб не є ані винятковою причиною, ані головною рушійною силою в тій ланцюговій низці подій, що веде до трагічного фіналу.

Але якщо не підлість Клавдія і не божевілля Гамлета, то що це за сила така, що розпалює пристрасті до такої міри, що вони прориваються низкою згубних учинків і фатальних збігів, що врешті кульмінують у кривавій бійні, де гине вся правляча еліта Данії, а з нею — і все королівство, яке без бою дістається норвезькому принцу Фортінбрасу? І що це за сила, яка змушує нас сприймати події в Ельсінорі настільки однозначно — і з такою ревною впевненістю вірити в підлість і зраду Клавдія?

Мушу зізнатися, що я мало обізнаний із критикою творчості Шекспіра, але, принаймні, жодна з відомих мені постановок чи екранізацій цієї трагедії не пропонує інших варіантів. Ми щоразу знаємо напевне: Клавдій убив батька Гамлета — і крапка. Дослідники, здається, більше замислюються над тим, чому Гамлет так довго зволікає з помстою і так дивно підходить до її здійснення, ніж над тим, чи має він підстави мститися взагалі.

На мій погляд, і відповідь на ці запитання, і глибше розуміння самої п’єси можна отримати не стільки з позицій індивідуальної психології, скільки у перспективі дослідження групової динаміки та деструктивних процесів у групі.

Тепер, здійснивши цей довгий екскурс, повернімося до системи динамічної рівноваги «групова ментальність — групова культура — індивід», про яку я говорив на початку.

Я вважаю, що в груповій ментальності данського королівства, яке процвітало протягом тридцяти років за правління батька Гамлета, активним базовим припущенням було базове припущення залежності.

Нагадаю, що групова ментальність є вмістилищем несвідомих проєкцій усіх індивідуальних членів групи, які переживають захисний регрес через ті тривоги, що виникають у кожного індивіда при контакті та взаємодії з іншими членами групи.

Джерел цих тривог чимало — зокрема, суперництво й ворожість між членами групи. Кожен зазіхає на більшу частку групового блага; кожен має владні амбіції й потребу в необмеженій сексуальній реалізації; кожен заздрить тим, хто цим володіє, ревнує до них, ненавидить їх і прагне силою відібрати бажане. Але кожен індивід поодинці — сам-один, і у своїх потребах він лишається надто слабким перед багатьма іншими, які бажають того ж. Через це кожен відчуває масивний страх перед іншими членами групи, які здатні накинутися на нього з жорстокою помстою за його домагання та агресивність.

Цей страх викликає регрес у психіці кожного індивіда та актуалізує інфантильну потребу в опіці, захисті й пасивному задоволенні. Проєкція всього цього напруженого, афективно зарядженого матеріалу у групову ментальність рятує індивіда від психотичної регресії, розвантажує мережу взаємин між індивідами від проблемного змісту й згуртовує групу.

Коли у груповій ментальності активним є базове припущення залежності, у його гіпертрофованому варіанті всі члени групи — невинні діти, рідні брати й сестри, між якими немає ані ворожнечі, ані суперництва. Вони делегують усю владу й усе групове благо лише одному з членів групи. Все, чим вони володіють, отримане тільки від нього і тільки з його дозволу. Відтепер і жадібність, і заздрість, і агресивні імпульси всіх членів групи спрямовані виключно на нього; так само лише його гніву й відплати вони бояться, лише його любові, опіки й захисту прагнуть.

У ролі лідера такої групи зазвичай опиняється індивід, якого найменше стримують потреба в любові та людяність — зате рухають жага влади, агресивність і жадібність.

Зрозуміло, що така складна й диференційована група, як народ Данії епохи пізнього середньовіччя, була б повністю паралізована, якби функціонувала виключно під владою базового припущення залежності. Диктат групової ментальності обмежується груповою культурою — тією структурою соціальних відносин, яка поглинає енергію базового припущення.

Із цією функцією добре справляється, наприклад, абсолютна монархія з її патріархальним устроєм, сильною централізованою владою, жорсткою вертикаллю соціальної ієрархії, ригідним становим розмежуванням і відповідними суспільними інститутами, серед яких важливу роль відіграє така спеціалізована група, як церква, що забезпечує окремий, додатковий контейнер для афектів, пов’язаних із залежною ментальністю.

Наявність такої культури звільняє індивідів у групі від кайданів суцільного інфантилізму й дає їм змогу вступати між собою у зрілі взаємини, побудовані на кооперації за принципом робочої групи.

Індивіди в такому суспільстві здебільшого обмежені у своїх особистих правах і свободах, схильні до браку особистої ініціативи й відповідальності, а в налагодженні стосунків орієнтуються переважно на покровительство тих, хто стоїть вище на соціальних щаблях.

Стабільність динамічної системи за такої групової культури, як абсолютна монархія, має серйозну вразливість. Якщо усунути з неї ключову ланку — а саме лідера, що стоїть на вершині соціальної ієрархії, — рівновага в системі стрімко порушується до критичного рівня. Звідси знаменита фраза середньовічного глашатая: «Король помер! Хай живе король!» Тобто трон абсолютного монарха не повинен залишатися порожнім ані на мить — і зі смертю попереднього короля його місце негайно має зайняти наступний.

Саме в такий період переходу абсолютної влади від одного правителя до іншого ми застаємо данське королівство на початку шекспірівської трагедії. Навряд чи раптово померлий король був великим, шляхетним і доброчесним. Скоріше за все, він був хоробрим, жорстоким і владолюбним. Навряд чи данський народ узагалі був надто стурбований особою людини, якої більше немає. Ймовірніше, хвилю людських тривог збурила порожнеча, що утворилася на троні після смерті попереднього володаря, а постать людини, яка посіла це порожнє місце, перетворила хвилю на бурю.

Нагадаю: функція лідера у групі, де активне базове припущення залежності, — бути вмістилищем (контейнером) проєкцій усіх членів групи, пов’язаних із примітивними жадібністю, жорстокістю, агресивністю та сексуальністю. Лідер — це необхідна противага, що врівноважує тиск групової ментальності тим, що своїми якостями й учинками відповідає її вимогам. Тоді вся група вступає з лідером у залежні взаємини — у всій їхній амбівалентності.

На світлому боці цієї амбівалентності перебувають любов до володаря, вдячність за його щедрі дари й опіку, покора його мудрій волі. Темний бік амбівалентності — заздрість і ненависть до могутнього володаря, суперництво з ним — виявляється витісненим під впливом страху перед його жорстокою відплатою. На рівні свідомості у ставленні до лідера в усіх членів групи зазвичай залишаються насамперед захоплення, шанування й покора.

Перевага такої конфігурації полягає в тому, що члени групи у взаєминах між собою звільняються від значної частки примітивної заздрості й ворожості. Втім, основний чинник, що утримує тиск примітивних афектів у латентному стані у всіх індивідів такої групи, спроєктований на зовнішній об’єкт — на лідера; самі ж індивіди не мають такої автономної здатності.

Зникнення цього зовнішнього об’єкта — тобто смерть короля Данії — викликає масивне повернення витісненого, з яким не звикла впоратися психіка індивідів групи базового припущення залежності. Їхня сфера переживань знову наповнюється примітивною жадібністю, владолюбством, агресивністю; мережа взаємин між ними просякається заздрістю й ворожістю.

Усе це загострює страх, запускає регресивні механізми — повторні, неефективні спроби витіснення й повторної проєкції агресивності в групову ментальність, посилює інфантильні залежні прагнення, які шукають і не знаходять відповідного їм зовнішнього об’єкта.

Проєкції групової ментальності, мов промені прожекторів, що нишпорять нічним небом, не знаходять нічого, крім чорної космічної порожнечі. Тиск групової ментальності прогресивно наростає, і якщо не з’явиться новий лідер, здатний відновити рівновагу, то цей тиск загрожує перекинути групову культуру й пустити її на дно.

Усе це буяння групової ментальності, зумовленої базовим припущенням залежності, яке за умов існуючої групової культури (абсолютна монархія) у ситуації без лідера (смерть короля) затягує у свій шалений вир усіх членів групи (данський народ), ми можемо спостерігати упродовж розвитку подій у п’єсі Шекспіра.

У ній психологічна еволюція кожного індивіда, як і їхня поведінка, нагадує борсання людей, яких стрімкий потік гірської річки несе крізь пороги. Хтось обрав напрямок і впевнено веслує, не помічаючи, що його несе в прірву; хтось знеміг і безвольно віддався на волю течії; хтось захлинувся й зник під водою; когось жбурнуло об каміння; хтось учепився за сусіда й своєю вагою потягнув його на дно.

Упродовж п’єси ми спостерігаємо цю атмосферу гнітючого жаху й нервового напруження, смутної тривоги та страху перед прийдешніми нещастями, які в уяві персонажів трагедії мають обрушитися на всю країну, а не на когось окремо.

Багато хто, на піку цього афективного стану, бачить привид мертвого короля — проєктивний образ усіх агресивних, ворожих і мстивих імпульсів, які так страшно переживати у собі й так хочеться спроєктувати на зовнішній об’єкт — настільки сильно, що за відсутності реального об’єкта цей зовнішній об’єкт просто галюцинується.

Ми бачимо Гамлета, який на початку п’єси не просто засмучений через смерть батька – він перебуває у стані депресії й розмірковує над самогубством. Тінь об’єкта впала на Его — заздрість і ненависть до образу архаїчного батька обернулися проти самого заздрісника грандіозними фантазіями про нищівну батькову відплату. Рятівне галюцинування привида повертає батьківську любов, знімає з батька підозри у синівській ненависті й указує на “справжнього” злодія, проти якого привид спрямовує плани помсти, роблячи сина своїм спільником.

Не Клавдій влив у вухо отруту королю, відправивши його на той світ. Це несвідоме Гамлета вливає йому отруту у вуха, пропонуючи Клавдія для проєкції образу архаїчного батька і надаючи вигадані підстави, щоб проти нього скерувати руйнівні спонукання принца.

Галюцинування привида полегшує суб’єктивний стан Гамлета й виводить його з депресії прямо у маніакальне збудження, яке супроводжується імпульсивними спалахами деструктивних дій.

Ми бачимо Гертруду, яка у своєму груповому оточенні, під натиском базового припущення залежності, так цілковито позбулася своєї агресивності, що розвинула щось на кшталт стокгольмського синдрому. Залишившись без чоловіка, вона, як м’який віск, приліпилася до першого-ліпшого, що опинився поруч і висунув свої амбітні зазіхання.

Коли розлючений Гамлет обрушується на неї зі своїми звинуваченнями, Гертруда безвольно плаче й погоджується з усім, що каже її знавіснілий син. Але вже за короткий час вона знову поруч зі своїм новим чоловіком і знову дарує Клавдію свою ніжну прихильність.

Офелія виявляє схожу динаміку. Але в неконтрольованому регресі до пасивної залежності, підкоряючись Гамлету, батькові, братові й знову Гамлету, покірно погоджуючись на усе, чого від неї вимагають — попри всю суперечливість цих вимог, — Офелія лишається без жодного з опікуючих її об’єктів. Лаерт їде до Франції, батька вбито, Гамлет — коханий Офелії й убивця її батька — зрікається Офелії й вирушає до Англії. Безумство і смерть стають її єдиним притулком — і вона віддається їм з дитячою довірливістю, незв’язно бурмочучи й співаючи наївні пісні.

Ми бачимо Лаерта, який, почувши про смерть свого батька Полонія, сповнюється ненавистю й готовий обрушити її на будь-кого. Подібно до Гамлета, він шукає об’єкт для своєї помсти, і так само, як принц, передусім знаходить цей об’єкт у Клавдії — у цьому разі вже напевно без жодних підстав.

Ми бачимо данський народ, який кипить, наче бурхливе море, і, піднявши Лаерта на плечах, натовпом збирається біля королівських воріт, чекаючи нагоди вивільнити свою лють — не надто переймаючись тим, із якої причини і з якою метою.

Але тут ви можете поставити собі запитання: а як же Клавдій? Адже трон короля не лишався порожнім — дядько Гамлета посів його одразу після смерті свого брата. Чому ж тоді крен у динамічній системі «групова ментальність — індивід — групова культура» продовжував наростати, аж поки не досягнув точки неповернення?

Думаю, річ у тім, що данський трон фактично залишався порожнім. Для того щоб відновити рівновагу в нестабільній системі, недостатньо просто отримати титул. Треба бути тим, хто своїм характером і своїми вчинками втілює ті проєкції, яких потребує система.

Клавдій справді виявився неспроможним у ролі короля. Але я навряд чи погоджуся з Гамлетом у тому, що це сталося через підлість чи нікчемність Клавдія, через брак у ньому доброчесності й величі. Гадаю, це сталося тому, що Клавдій був надто людяним.

Як і будь-яка нормальна людина, він був сповнений внутрішніх суперечностей. Його висловлювання, учинки, його таємна молитва до Бога виказують у ньому співіснування як жадібних, жорстоких і мстивих потягів, так і прагнення до добра, докорів сумління, потреби в каятті — й, головне, власних залежних устремлінь, які він спрямовує до Творця.

Рішучості чинити зло в нього вистачало лише настільки, щоб робити це таємно — бо він боявся натовпу як кожен, хто сам-один, боїться багатьох.

Його помилкою було переконання, що повернути спокій групі, яку затоплює базове припущення залежності, можна турботою та задоволенням залежних потреб. Так, він влаштовує для народу королівські бенкети у строгій відповідності до прийнятої традиції. Так, у ситуації військової загрози з боку Норвегії, коли весь данський народ без сну й перепочинку готується до війни, він докладає зусиль і вирішує конфлікт дипломатичним шляхом, щоби уникнути зайвих жертв.

Однак лідер групи базового припущення залежності не має задовольняти залежні потреби. Він має вміщати у своїй персоні всі групові проєкції жадібності, владолюбства й агресивності.

Коли стабільність у системі порушена, і базове припущення залежності загрожує її перекинути, відновити рівновагу може лише злобний, жорстокий тиран, що зневажає власний народ і відкрито топить у крові будь-яке збурення.

У цьому сенсі Клавдій є дзеркальним відображенням Гамлета. Принц так само сповнений внутрішніх суперечностей і роздвоєний у собі, як і його дядько. У ньому так само співіснують владні амбіції й залежні тенденції, підступність і великодушність, жорстокість і каяття.

Обидва не здатні посісти місце лідера у своїй групі, натомість є її найбільш виразними членами.

Групова конфігурація едіпового конфлікту, підсилена подібною сімейною динамікою й близькістю обох до королівського трону, робить стосунки між Клавдієм і Гамлетом найяскравішою фігурою на тлі загальної групової ситуації.

У взаємодії між ними можна спостерігати злоякісне віддзеркалення — один із механізмів реалізації деструктивних тенденцій у групі, описаний Л. Зінкіним. Кожен із учасників такої взаємодії бачить в іншому відображення власних відщеплених деструктивних аспектів. Посилені серією реципрокних проєктивних ідентифікацій, підкріплені поведінкою, що відповідає найгіршим очікуванням, ці уламки архаїчних фантазій здатні зробити будь-який кошмар реальністю.

Так, несвідома ворожість Клавдія змушує принца зустрічати щирі спроби дядька проявити доброзичливість недовірою, підозрою в лицемірстві й відповідати на них двозначними натяками — водночас прихильними й загрозливими.

Реакція роздратування й незадоволення Клавдія на таку комунікацію сприймається Гамлетом як підтвердження його підозр і спонукає принца перейти від двозначних натяків до недвозначних образ і погроз.

Острахи смертоносних намірів, які визрівають у кожному з учасників конфлікту, підкріплюються свідченнями вбивчих дій з боку іншого. Фінал трагедії яскраво демонструє ймовірні наслідки такої ескалації.

Гадаю, для дослідника важливим є запитання: чи можливий інший варіант стабілізації групової системи за активного базового припущення залежності, окрім її розпаду або приходу до влади кривавого деспота?

Шекспір пропонує нам один із таких варіантів.

У його трагедії конфігурація норвезького двору є дзеркальною інверсією Ельсінору.

Король Данії Гамлет убиває в двобої брата норвезького короля на ім’я Фортінбрас і за умовами поєдинку забирає його землі. Того ж дня у Гамлета народжується син — спадкоємний принц, якого також називають Гамлетом.

Тридцять років потому, коли король Гамлет помирає, син убитого Фортінбраса, теж на ім’я Фортінбрас, збирається йти з війною на Данію, щоб помститися за батька й повернути свої землі.

Дядько Гамлета, ставши новим королем Данії, вступає у переговори з дядьком Фортінбраса, норвезьким королем, із проханням вгамувати племінника, щоби запобігти непотрібному кровопролиттю.

Король Норвегії йде назустріч проханню данського монарха, але поводиться інакше, ніж Клавдій.

Він так само слабкий, як і Клавдій, хоча з іншої причини — через старість і хворобу. Але на відміну від Клавдія, він розуміє, що озброєні сили, зібрані спраглим помсти Фортінбрасом, не вдасться просто розпустити по домівках, і що, позбавлена можливості вбивати данців, ця сила легко може обернутися проти нього самого.

Тому, пішовши на поступки Клавдію, король Норвегії відправляє Фортінбраса з його військом відвоювати спірні землі у Польщі. Його найменше турбує, що цей спірний клаптик землі становить мізерну цінність і що у війні за цю дрібницю загинуть тисячі людей.

Король Норвегії зберігає стабільність своєї групи, змінивши в ній базове припущення залежності на базове припущення боротьби — втечі.

Цей феномен міжгрупової взаємодії В. Біон назвав відхиленням або аберацією групової ментальності.

По суті, єдина різниця між базовим припущенням залежності й базовим припущенням боротьби-втечі полягає в тому, що у першому випадку проєкції всіх жадібних, агресивних і заздрісних спонукань групи спрямовуються на власного лідера, а в другому — на сусідню групу.

Боюся, що другий варіант стабілізації групової системи виявляється не кращим за перший.

Поняття добра й зла, правди й брехні, любові й ненависті тьмяніють і стають примарними у світлі холодної та безособової динамічної рівноваги групових систем.

На місце однієї культури приходить інша, царства розквітають і гинуть, тисячі людей убивають одне одного лише для того, щоб мільйони інших мали змогу повернути собі спокій звичних ілюзій.

Чи може бути якось інакше? Чи можемо ми спрямовувати свої сили й талант на щось інше, ніж руйнування й убивство?

У Шекспіровій трагедії, серед її персонажів, ми можемо спостерігати прогресуюче порушення комунікації. Зв’язки дружби, любові й доброго ставлення тоншають і рвуться; персонажі, наділені великим розумом і здібностями, втрачають глузд і божеволіють; між ними зростають відчуження, недовіра й фальш; вони перестають говорити одне з одним по суті й лише дотримуються зовнішніх форм пристойності.

Вони поводяться, керовані своїми страхами, не докладаючи зусиль, щоб розвіяти хибні уявлення одне про одного.

Теорія й практика групового аналізу свідчать про те, що комунікація може розвиватися і в протилежному напрямі.

Можливо, в цьому — хоч якась надія для людства.

Тарас Левін

Київ, 12 червня 2025 року.